2022年(令和4年)6月に公布された改正建築物省エネ法のうち、3年後施行とされたものがいよいよ本年4月に施行されました。

この中には、全ての建築物の省エネ基準適合義務化が含まれています。また、同時に建築基準法も改正され、いわゆる4号特例の縮小や木造建築物の壁量基準の見直しを行われました。このページではこれらの点について、従来との比較も交えてご説明いたします。

省エネルギー基準の変遷 ―― 2025年4月から義務化!――

日本ではオイルショックを経てエネルギー需要を抑える必要性が生じたという背景から1979年(昭和54年)にエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が施行され、翌年には省エネ基準(昭和55年基準)が制定されました。平成11 年基準までは改正ごとに基準が強化されてきましたが、それ以降は基本的な外皮の断熱性能はそのままに、性能指標の変更や一次エネルギー消費量基準が導入されるなどの改正が行われてきました。

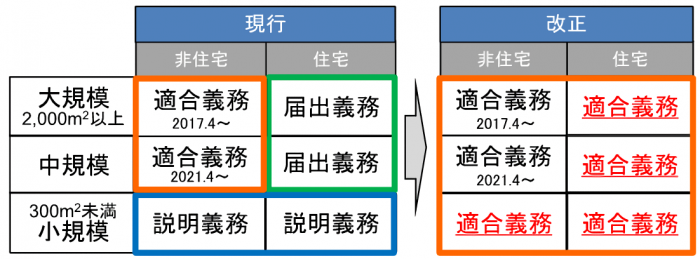

2015年(平成27年)には建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。2019年の改正により、300㎡以上の非住宅建築物が省エネ基準適合義務化となるほか、300㎡未満の住宅を含む全ての建築物に対しては建築士から建築主に対する省エネ性能説明責任の義務化が課せられることとなり、2021年(令和3年)に施行されました。

さらに、2022年6月には改正建築物省エネ法が公布され、2025年(令和7年)4月からは住宅を含む全ての建築物において省エネ基準が義務化されました。

省エネ関連法令・基準の変遷

| 時 期 | 法律制定・改正等 | 内 容 |

|---|---|---|

| 1979年(昭和54年) | 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)施行 | |

| 1980年(昭和55年) | 省エネ基準(昭和55年基準)制定 | |

| 1992年(平成4年) | 平成4年基準(新省エネ基準)制定 | 基準強化(外皮) |

| 1999年(平成11年) | 平成11年基準(次世代省エネ基準)制定 | 基準強化(外皮) |

| 2013年(平成25年) | 平成25年基準制定 | ・外皮基準の指標変更 Q 値⇒UA 値、μ値⇒ηAC 値 ・一次エネルギー消費量基準導入 |

| 2015年(平成27年)7月 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)公布 | |

| 2016年(平成28年) | 平成28年基準制定 | 2000㎡以上の建築物に基準適合義務化※ ※非住宅建築物のみ、施行は平成29年4月~ |

| 2021年(令和3年)4月 | 改正建築物省エネ法施行 | ・300㎡以上の非住宅建築物に基準適合義務化 ・300㎡未満の建築物(住宅含む) に省エネ性能説明責任義務化など |

| 2022年(令和4年)6月 | 改正建築物省エネ法公布 | 全ての新築住宅・非住宅の省エネ基準適合義務化(2025年施行予定) |

| 2025年(令和7年)4月 | 省エネ基準適合義務化施行 | 全ての新築住宅・非住宅の省エネ基準適合義務化 |

住宅の省エネルギー基準

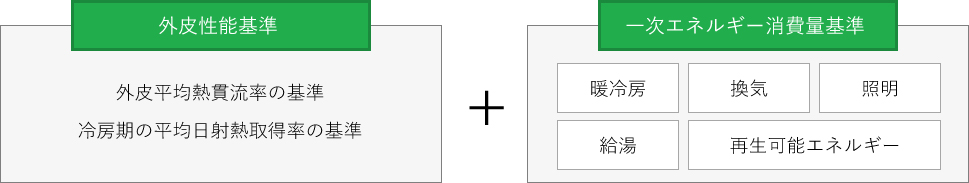

住宅の省エネルギー基準は次の2つで構成されています。

外皮性能基準

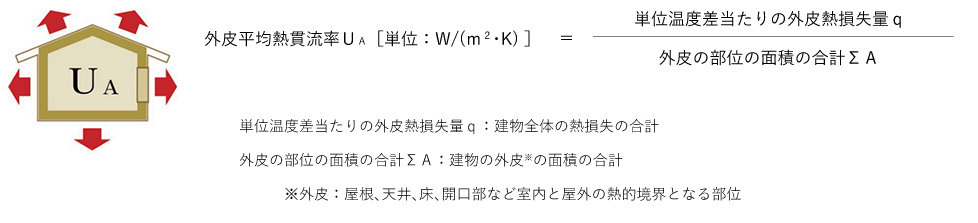

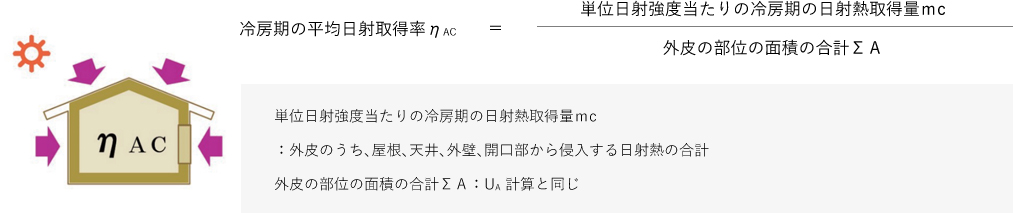

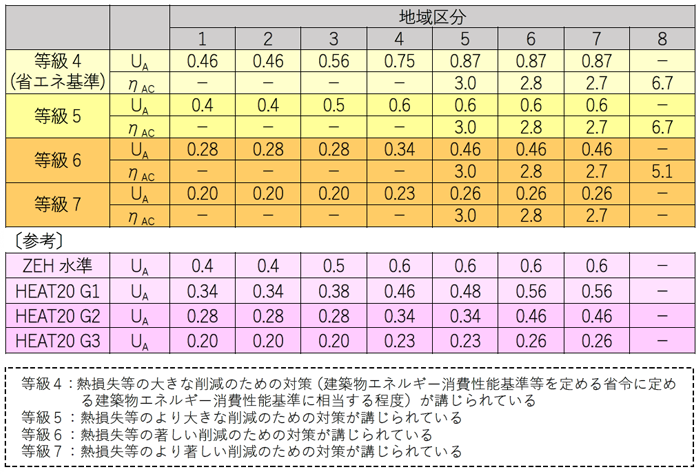

「外皮平均熱貫流率UA」は断熱性能、「冷房期の平均日射取得率ηAC」は日射遮蔽性能を示す指標です。基準値は次の通りです。

(1) 外皮平均熱貫流率UA [ 単位:W/(m2・K) ]

(2) 冷房期の平均日射取得率ηAC[ 単位: ― ]

(3) 基準値

外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射取得率がそれぞれ下表の数値以下であること

| 地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 外皮平均熱貫流率UA[W/(㎡・K)] | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |

| 冷房期の平均日射取得率ηAC[-] | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |

一次エネルギー消費量基準

以下の判定方法と指標があります。

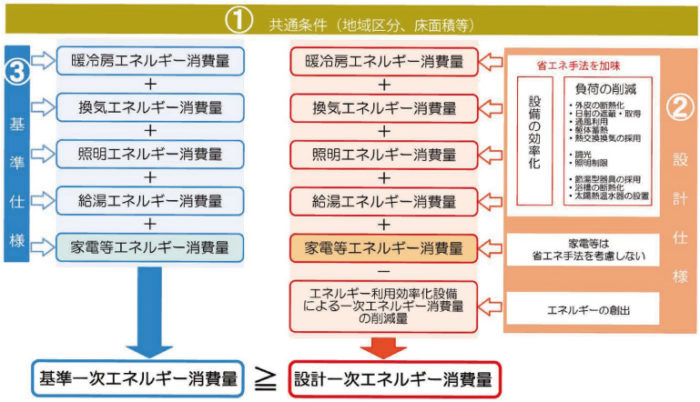

(1) 一次エネルギー消費量の判定

一次エネルギー消費量は、国立研究開発法人建築研究所が公開している「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」を使用して算定します。当該住宅の設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より小さいことが必要ですが、ここで「家電等に係る一次エネルギー消費量」については、省エネ手法を評価せず、設計一次エネルギー消費量と基準一次エネルギー消費量を同じ値とします。

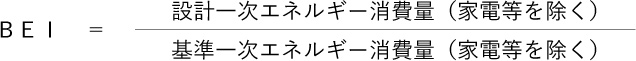

国立研究開発法人 建築研究所(2)BEI(一次エネルギー消費量の指標)

BEI(Building Energy Index)は基準一次エネルギー消費量に対する設計一次エネルギー消費量の割合で、それぞれ上図から「家電等エネルギー消費量」を除いた量の比となります。

省エネ基準の評価方法

下図のように標準計算ルートのほかに仕様ルートがあります。

仕様ルートでは、外皮性能は部位ごとに設計仕様と基準値とを照合し、また一次エネルギー消費量は計算プログラムではなく設備の仕様で判断をします。 標準計算ルートでは、外皮性能UA、ηACを計算によって求め、一次エネルギー消費量は上記の通り国立研究開発法人建築研究所が公開している「エネルギー消費計算プログラム(住宅版)」を使用して算定します。

これら2つのルートを比較すると、仕様ルートは標準計算ルートと比較して、手間が省略できる分、安全率を考慮しているため、より高い断熱性能あるいは高性能な設備機器が必要という結果になる傾向があります。

令和7年4月施行建築物省エネ法改正について

ここでは、2022年(令和4年)6月に交付された改正建築物省エネ法のうち、2025年(令和7年)4月に施行された適合義務制度を中心に説明しています。

省エネ基準義務化

改正前は中規模(300㎡)以上の非住宅建築物が省エネ基準適合義務の対象でしたが、改正後は住宅を含む全ての建築物が対象となりました。適合性判定機関又は行政庁の省エネ適合性判定を受けた後、確認申請の際に提出することが必要です。

省エネ基準適合義務化に伴い、竣工前に実施される完了検査において適合を確認するために断熱施工に関する書類を準備する必要が生じます。詳しくは以下をご参照ください。

省エネ基準適合義務化に伴い完了検査に必要となる書類保管に関するお知らせ

エネルギー消費性能表示制度

2024年4月から住宅・建築物を販売・賃貸する事業者に対して、販売等の対象となる住宅・建築物の省エネルギー性能を表示することが努力義務化されました。省エネルギー性能表示をする際には規定のラベルを使用することが必要です。

住宅トップランナー制度

「年間150戸以上分譲戸建を供給する事業者」、「年間300戸以上注文住宅を供給する事業者」、「年間1000戸以上賃貸アパートを供給する事業者」に加え改正後は「年間1000戸以上分譲マンションを供給する事業者」も対象となりました。

建築物省エネ法改正(国交省)地域区分

地域区分は2019年に見直しが行われました。現在の地域区分は以下から確認できます。

省エネ基準地域区分新旧表断熱等性能等級・ZEH水準・HEAT20 G1~G3

令和4年10月の品確法告示改正により、住宅の断熱等性能等級に従来の等級5の上位等級として等級6、7が創設されました。表示方法基準による性能値は次の通りです。参考としてZEH水準、HEAT20G1~G3の性能値も示しています。

2025年(令和7年)4月から省エネ基準適合義務化が施行されました。その際求められる断熱等性能等級は4ですが、2030年には現在は誘導基準(ZEH水準)として運用されている等級5まで引き上げられる予定です。

一方、子育てグリーン住宅支援事業ではGX志向型住宅、ZEH水準住宅及び長期優良住宅が補助対象となっていますが、それぞれ断熱性能等級7、6及び5が求められています。

HEAT20から提案された性能水準G-A、G-Bについて

HEAT20 G1~G3水準は暖房期における住宅シナリオを基に設けられたものですが、この度HEAT20から冷房期における水準G(1~3)-A、G(1~3)-Bが提案されました。

そうした提案がなされた背景や提案内容の具体化に向けての解説をします。

建築基準法改正

2022年6月に公布された改正建築基準法のうち、2025年4月に施行された以下の内容についてご説明します。詳細は末尾に示した国交省のホームページ等をご参照ください。

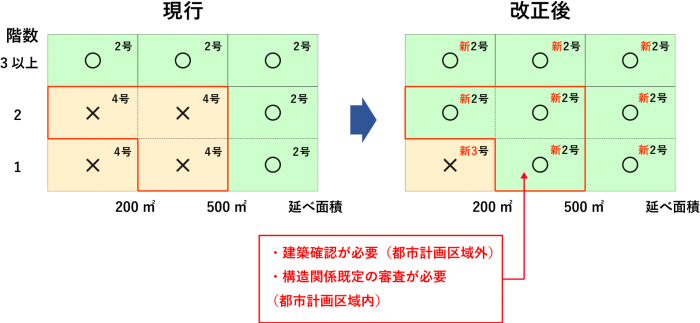

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(4号建築物)

都市計画区域外では、従来は階数2以下かつ延べ面積500㎡以下の木造建築物は4号建築物として建築確認の対象外でしたが、改正建築基準法の施行(2025年4月)により、階数が2以上又は延べ面積200㎡以上の建築物は構造によらず新2号建築物として建築確認が必要になりました。

また、都市計画区域内では、新2号建築物は構造関係規定の審査が必要となりました。

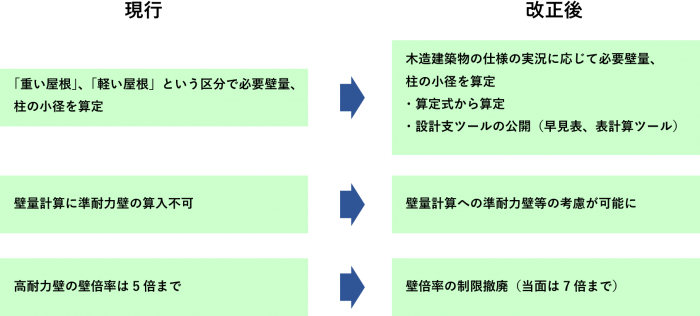

木造建築物の壁量基準の見直し

従来は「重い屋根」、「軽い屋根」という区分で必要壁量、柱の小径を算定しましたが、高性能サッシや太陽光発電設備搭載に伴う屋根、外壁の重量増を考慮し、改正建築基準法施行後は木造建築物の仕様の状況に応じて必要壁量、柱の小径を算定することになりました。

また、垂れ壁や腰壁などの準耐力壁を壁量計算の際に考慮することや、壁倍率5倍以上の高耐力壁が認められるようになりました(当面7倍まで)。

改正建築物省エネ法、改正建築基準法に関する最新情報

改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向けて、国土交通省では改正内容を周知するために情報発信を行っていますので、ご参照ください。

【国交省】改正建築基準法・改正建築物省エネ法 【国交省】改正建築物省エネ法 オンライン講座